Médias

Julien Hébrard ∙18 Avr 2025∙ 3 min

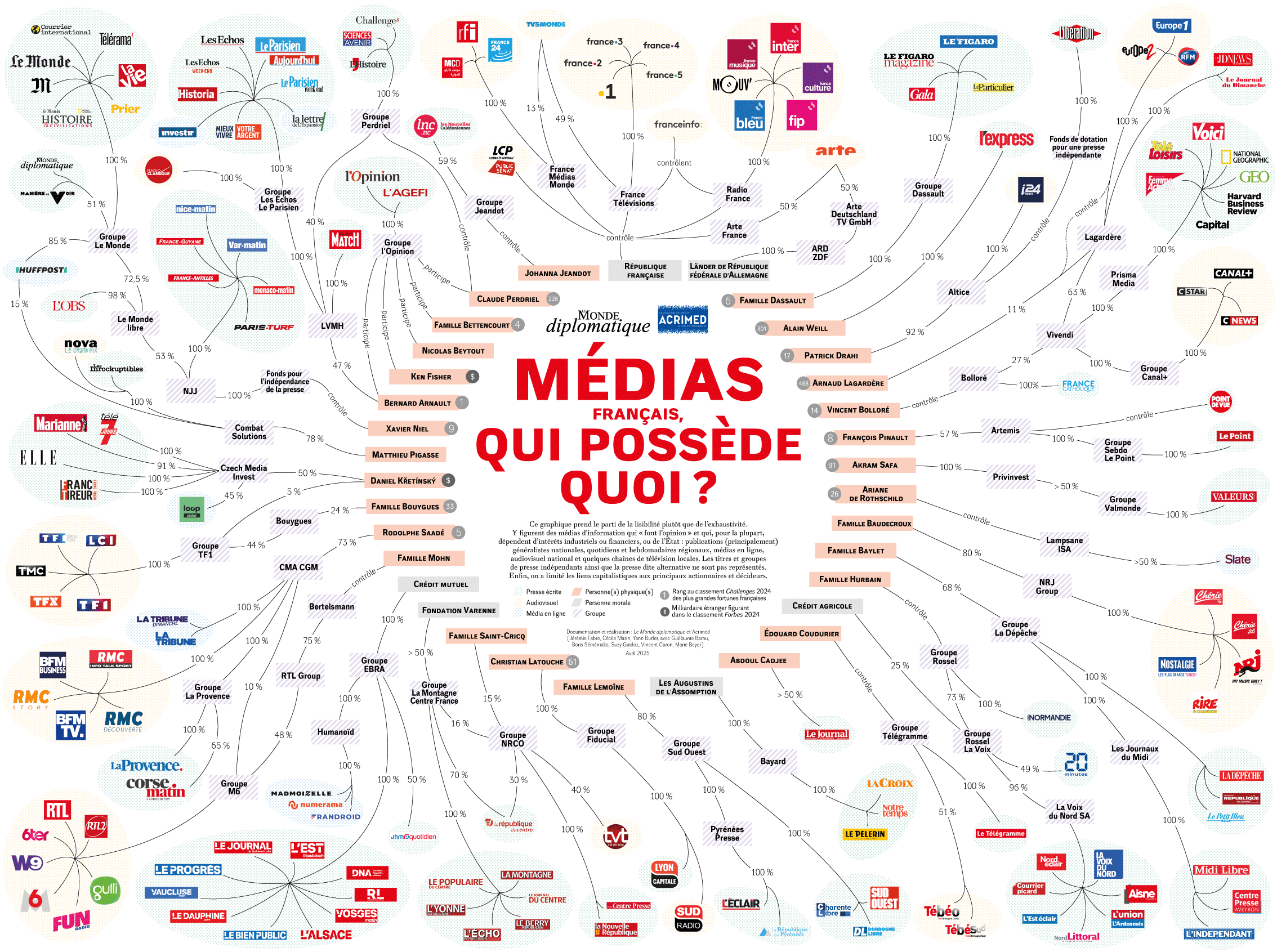

Sur ce graphique, on constate en un coup d’œil qu’une quarantaine de grandes familles ou entreprises s'arroge la quasi-totalité des médias. On y retrouve les Arnault, Bettencourt, Niel ou Pinault qui se partagent tous les grands titres, stations de radios ou chaînes de télévision, du Monde à TF1 en passant par Europe 1, BFM TV ou Le Figaro. Ce qui est remarquable ici, c'est le paradoxe vite identifié entre pluralité effective des médias dans le paysage français et situation réelle de la concentration du 4ème pouvoir dans un nombre réduit de mains, bien illustré par le petit cercle de noms au milieu de l'image. C’est bien évidemment un problème, comme le souligne régulièrement Reporters sans frontières dans son rapport annuel.

Néanmoins, passé l'effet de sidération (clairement recherché ici), on se rend compte que ce graphique n'est pas aussi révélateur d'un scandale qu'il n'y paraît. Il présente ainsi trois biais importants : l'absence des médias indépendants, de proportions et des nouveaux médias.

Le premier problème ici, c'est l'aspect "soupe de logos", qui donne vite l'impression que les milliardaires ont fini par acheter tous les médias disponibles en France. On en arrive vite à tirer la conclusion qu'ils contrôlent donc toute notre consommation de l'information, sous tous les angles. Où sont les Mediapart (qui est, rappelons-le, le troisième média français en nombre d'abonnés web derrière Le Monde et Le Figaro), L'Humanité (biberonné aux subventions publiques) ou Charlie Hebdo, mondialement connu depuis l'attentat terroriste de 2015 ? Les auteurs auront quand même eu la décence d'intégrer l'État français (en gris, tout de même) et ses dizaines de chaînes, sites et radios.

Le Monde ou Le Figaro occupent la même place que Voici, qui fait de l'actu people, ou Gulli, qui diffuse des programmes télé pour les enfants. On conviendra que tous n’ont pas la même influence sur notre perception de l’actualité, en particulier du politique, du social ou de l'économique. Il y a peu de chances que vous tombiez dans les bras de l'extrême-droite si vous passez vos journées à regarder CStar, pourtant chaîne du groupe Bolloré. Pourquoi donc ne pas y faire le tri pour ne laisser que la presse généraliste ou politique, en y associant une pondération en fonction de l’audience ? En somme, faire en sorte que plus le média soit influent, plus son logo soit visible.

Enfin, ce graphique ne montre quasiment que les médias traditionnels. Brut. ou Hugo Décrypte, dont l'influence sur les jeunes générations est sans commune mesure avec celle de La Croix ou de Marianne aux lectorats vieillissants, ne sont pas représentés. Parlons même des moulins à fake news qui brassent des millions de visiteurs par mois : il est autrement plus inquiétant de voir l’audience d’Alain Soral ou Dieudonné exploser sur Internet, que de constater qu’un milliardaire possède beaucoup de titres de presse.

Le secteur de l’information est en pleine mutation avec de grands bouleversements en cours. Émergence des réseaux sociaux et de nouveaux acteurs, crise de la presse papier, numérisation, désintermédiation de l’information n’en sont que quelques effets visibles. Ce graphique ne témoigne pas de ce changement de paradigme au sein du secteur des médias. Seulement de la propriété de ceux qui sont en perte de vitesse. Il était tout à fait pertinent il y a 10 ans. Il l’est beaucoup moins aujourd’hui.

Malgré son intérêt évident, ce graphique n'est finalement que la matérialisation de l'idéologie anti-capitaliste et anti-libérale des organisations qui en sont à l'origine. Choquer et faire passer ses idées est son ambition première. Son fort potentiel viral est probablement la raison pour laquelle il est mis à jour régulièrement, aux dépens de la contextualisation et de l'actualisation. Un travail fort peu journalistique, en somme.